Manchmal gehe ich ja nicht ohne Folgen einkaufen. So sprang diesmal eine neue Cola in meinen Einkaufswagen, die von einem Hersteller kam, der bisher eher für kultige Limonaden bekannt ist war. Als alter Colatrinker musste ich sie natürlich probieren, und ich muss zugeben, dass ich positiv überrascht war.

Das „Biologische Erfrischungsgetränk mit natürlichem Koffein“ fällt durch eine Reihe positiv zu bewertender Besonderheiten auf. Zum einen enthält die Zutatenliste (und damit hoffentlich auch das Getränk) keine Phosphorsäure, wie sie in vielen anderen Varianten des Getränkes als Säuerungsmittel vorkommt. Andererseits scheint auch der Zuckeranteil angenehm niedrig zu sein: Immerhin hat die Bio-Cola etwas mehr als halb so viele Kalorien wie die Originale 42 zu 26 kcal).

Malz, Malzextrakt, grüner Kaffeebohnen-Kräuter-Extrakt und Holundersaft sorgen neben „natürlichem“ Aroma für Geschmack und Farbe. Wo es geht, sind die Zutaten alle Bio. Wasser, Kohlensäure und die regulierenden Carbonate gibt es nunmal nicht biologisch. Eigentlich hat die Cola nur einen Nachteil: Sie schmeckt nicht nach Cola.

Kategorie: Papillenstress

Hund in Bobtailsoße?

Dem kundigen und die Innenstadt laufend erobernden Neubrandenburger Esser wird u. U. eine neue Imbisseinrichtung in der Treptower Straße aufgefallen sein, die sich der Versorgung der Bevölkerung mit kulinarischen Leckeren verschrieben hat. Aus dem großen Portfolio US-amerikanischer Fastfoodkultur wird hier dem Hotdog in einer nach ihm benannten Box gehuldigt.

Natürlich ist das Gericht als solches nicht standardisiert, entsprechende Maßstäbe anzulegen wäre also verwerflich. Und doch mache ich es, habe ich doch konkrete Vorstellungen, was ich unter dem Begriff Hotdog erwarte. Sicher ist die Grundlage ein heißes (gebrühtes oder gedämpftes) Würstchen in einem etwa genauso langen Brötchen. Dann fangen die Unterschiede aber schon an. Wenn ich mir den Wikipedia-Eintrag über Hotdogs so ansehe, ist meine Idealvorstellung eine fröhliche Mischung aus der amerikanischen und der dänisch/schwedischen Variante: Wiener Würstchen (oder vergleichbares), Röstzwiebeln, Gewürzgurkenscheiben, Senf, Ketchup und dänische Remoulade. Gerade die letzte Zutat macht in meinen Augen bzw. auf meinen Papillae gustatoriae den Hotdog zum Hotdog.

Cocktailsoße nehme ich gern zu frittierten und vorher in Backteig getauchten Shrimps. Ob es wirklich eine gute Idee ist, sie auf ein Hotdog zu drappieren, bleibt das Geheimnis der Hot-Dog-Bar. Für 1,50 € bekommt man ein Würstchen im Discounter-Brötchen mit Ketchup, Bobtail-Soße ;-), Röstzwiebeln und Gewürzgurke. Referenziert man das Produkt mit der Variante des schwedischen Möbelhauses, bewegt man sich auf dem Niveau, hat aber nicht den Geschmack.

Für 50 Cent mehr ist es auch möglich, eine Veggievariante zu erstehen. Kulinarisch und sensitiv ist die Wurst allerdings keine Offenbarung. Die etwas krümelige Konsistenz und das geschmackliche Nichts (dem übrigens auch die normal Wurst angelehnt ist) vermitteln eine gewisse Distanz zum Genuss. Zu überlegen bleibt noch, ob für strenge Vegetarier das Gericht überhaupt was ist, da die Cocktailsoße sicher auf einer Majonäse beruht.

Zwei Soßen, Röstzwiebeln und drei (es gibt wohl auch noch eine Hühnervariante) Würstchensorten: Es stellt sich also die Frage, ob die Soßen- und Zutatenvielfalt ggf. noch erhöht werden kann oder doch einfach nur auf der Billig-Schiene gefahren werden soll. Auf der Wikipedia-Seite gibt es ja durchaus ein paar Anregungen.

Dolce Vita á la kleiner Geldbeutel

Der Italiener Euer Wahl hält, wenn er denn gut ausgewählt ist, eine Reihe leckerer Speisen und Getränke bereit. Meist gibt es neben einer Handvoll Spezialitäten des Hauses – man muss sich ja von den anderen unterscheiden – auch eine Reihe Standards. Klassiker hat die Küche der Apenninen-Halbinsel eien ganze Reihe hervorgebracht, wobei die Quellen meist nicht das ganze Land, sondern bestimmte Regionen sind. Und im schlimmsten Fall liegt die Region dann noch nicht mal in Italien.

Antipasti, Minestrone, Caprese, Pizza, Pasta, Risotto, Ossobuco, Saltimbocca, Mortadella, Pancetta, Salami, Gelato, Tiramisù, Zabaione – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. In Venedig wird die Entstehung einer Spezialität verortet, die es so lange noch gar nicht gibt. In einer Bar, wie sie italienischer nicht heißen könnte, wurde irgendwo um 1950 Uhr das Carpaccio erfunden. Gut gekühltes, rohes Rinderfilet wurde in hauchfeine Scheiben geschnitten, auf einem Teller angerichtet und mit Salz und Pfeffer eine Weile im Kühlschrank mariniert. Im Original wird mit der „Universalsoße“ aus Harry’s Bar das ganze ergänzt, heutzutage wird auch gern mit einer Vinaigrette und etwas Parmesan angemacht.

Gehe ich erstmals in ein italienisches Restaurant, bestelle ich mir gern das Carpaccio und anschließend ein Pastagericht, komme ich öfter, werden auch die anderen Angebote auf der Karte interessant. So einfach das Rindfleischgericht auch aufgeschrieben ist, so schwierig ist es, den Gast damit wirklich zufrieden zu stellen. Frisches Rinderfilet gehört nicht zu den preiswerten Zutaten, aber sein feiner Geschmack kann einfach durch ein Zuviel an anderen Aromen durch Soße und andere Beilagen überlagert werden. Das richtige Maß zu finden, ist die Kunst des Küchenchefs. Es gibt aber hinreichend viele, die das schaffen.

Schade ist nur, dass deutsche Discounter unter dem Namen der Klassiker gern mal Produkte auf den Markt werfen, die die Originale in ihrem Ruf eigentlich nur schaden können.  So fand ich unlängst eine Plastikverpackung, auf der „Carpaccio“ drauf stand, im Kühlregal. Wochenlang haltbar spricht es nicht dafür, dass frisches Rinderfilet in der Packung ist. Auf der Vorderseite finden sich auch noch Worte wie „Gourmet“, „Parmesansplitter“, „Olivenöl“ und „erstklassige Zutaten“.

So fand ich unlängst eine Plastikverpackung, auf der „Carpaccio“ drauf stand, im Kühlregal. Wochenlang haltbar spricht es nicht dafür, dass frisches Rinderfilet in der Packung ist. Auf der Vorderseite finden sich auch noch Worte wie „Gourmet“, „Parmesansplitter“, „Olivenöl“ und „erstklassige Zutaten“.

Die Rückseite ist wie immer sehr viel interessanter: Das durch die Packung sichtbare „Fleisch“ stellt sich als „Rindfleischzubereitung“ heraus. Im größeren Text findet sich noch „umgerötet“, im Kleingedruckten dann: Natriumascorbat, Natriumnitrit und Kaliumnitrat sowie Natriumlactat. Man möge mich berichtigen, aber „umgerötet“ und die beiden „nitr“-Worte deuten auf Pökeln hin.  Wir haben hier also sterilisiertes 91%iges Rindfleisch, von dem nicht sicher ist, aus welchem Teil des Tieres es stammt, das obendrein auch noch mit Zutaten versehen wurde, die in ein normales, erstklassiges Carpaccio nicht gehören.

Wir haben hier also sterilisiertes 91%iges Rindfleisch, von dem nicht sicher ist, aus welchem Teil des Tieres es stammt, das obendrein auch noch mit Zutaten versehen wurde, die in ein normales, erstklassiges Carpaccio nicht gehören.

„Erstklassige Zutaten … garantieren … höchsten Genuss.“ Ich will nicht bezweifeln, dass die Zutaten für das Produkt erstklassig waren, schade nur, dass davon nichts beim Kunden ankommt. Das Fleisch ist nicht ganz so zart, wie man es gewöhnt sein darf, wobei die riesigen und hauchdünnen Flatschen schon recht locker sind. Optisch erinnern sie an überdimensionale Lachsschinkenscheiben, fast in der Form des Rindersaftschinkens. Oder anders herum: Rindersaftschinken scheint ein gekochter Schinken zu sein; wenn er ein Rohschinken wäre, dann sähe vermutlich sein Fleisch so aus wie bei diesem „Carpaccio“. Das Olivenöl war in Ordnung, die Parmesanbrösel sehr bröselig. Alles in allem kann man sagen: Mit der Restaurant-Variante hat das Ding nix zu tun. Es wird Zeit, dass auch der Begriff vor Missbrauch geschützt wird.

Das Getränk für die ganz coolen (ergänzt)

- Rotwein: 14-18°C (je leichter, desto kälter)

- Weißwein: 8-12°C (je leichter, desto kälter)

- Pils:8-10°C

- Roséwein: 7-9°C

- Sekt: 6-8°C

- Cola: 3°C

Stiftung Warentest hat unlängst mal einige Fakten zur einem der Lieblingsgetränke weltweit zusammengetragen: Wir tranken 2012 fast 42 l Cola pro Person und Jahr und das Getränk selber ist 127 Jahre alt. Am 28. Juni 1887 bestätigte das Patentamt die Ursprungsrezeptur von Coca-Cola, deren Namen sich aus zwei der wichtigsten Bestandteile ableitete: COCAin und die Kola-Frucht. Heutzutage ist v0n beidem aber nichts mehr drin.

Rund um die koffeinhaltige Limonade ranken sich einige Gerüchte, Geschichten und Bilder. Gerade auch das Siegel „erfrischend“ ist bei der zuckerhaltigen Plörre vermutlich wirklich nur bei 3°C Trinktemperatur gegeben, aber die Cola als solches steht doch eigentlich für zwei wesentliche Eigenschaften: zuckersüß und koffeinhaltig.

Als Light-Produkt gibt es diese Verwerfung guten Geschmacks ja schon länger, aber unlängst ist auch noch die Zero-Version als koffeinfreie Variante auf den Markt gekommen: „Echter Geschmack – Zero Zucker – Zero Koffein“ heißt es auf dem Etikett. Da ich noch dabei bin, das Getränk auf 3°C zu bringen, sei ein Blick auf die Zutatenliste gestattet: Wasser (kastriert, also kein Mineralwasser), Kohlensäure, E150D (=Ammoniumsulfit-Zuckercouleur), Phosphorsäure, Süßstoffe, Aroma, Natriumcitrat. Hmmm, lecker. 😐

Irgendwie liest sich das Rezept für OpenCola – sowas gibt es auch – irgendwie besser.

Geschmacklich bleibt die neue Cola auf dem Niveau der minderen Erwartung. Es ist eben ein Light-Getränk, dem man das – entgegen der Aussage der Werbestrategen – immer noch anschmeckt. Die Süße durch Süßstoff ist eben immer noch eine andere als die von Zucker, nicht nur feine Zunge bemerken den Unterschied. Es stellt sich als vorteilhaft heraus, die Cola möglichst kalt zu trinken. Der Süß-Reiz ist temperaturabhängig und fällt bei 3°C entschieden weniger auf als bei Zimmertemperatur. Dort ist die braune Brühe eigentlich ungenießbar. Kälte ist das Mittel der Genusshilfe. Wobei immer noch eins gilt: Geschmacklich geht nichts über eine richtige Cola.

Schade drum

Eigentlich ist es schade. Edle Zutaten werden – laut Eigenwerbung – traditionell zubereitet, Brühen – ebenfalls laut Eigenwerbung – eigens aus frischen Zutaten langsam erköchelt. Dann wird alles fein abgeschmeckt und in Dosen abgefüllt. Der wohlwollende Hungrige erwärmt später den Inhalt, erwartet bei der Gulaschsuppe mit Highland-Cattle-Rindfleisch und Buntem-Bentheimer-Schweinefleisch eine gewisse kulinarische Erleuchtung, die sich aber leider nicht einstellt, weil es dann doch so schmeckt wie die supermarkterworbene Handelsware zum Bruchteil des Preises.

Aber diesen Effekt habe ich schon einige Male erlebt, dass ich ihn langsam aber sicher als systemimmanent annehmen möchte. Egal, welche Delikatesse den Weg über die Eindosung oder Verglasung zum Verbraucher nimmt, es ist schade um die exquisiten Zutaten, kommt doch beim Empfänger doch nur Einheitsbrei an. Dabei scheint das unabhängig vom Produkt selber zu sein.

Die manufakturell hergestellte Gulaschsuppe war der aktuelle Auslöser, aber eine irgendwie nur mehlig schmeckende Büsumer Hummersuppe oder edle, biologisch erzeugten Saftwiener, die durch das Einheitswurstwasser genauso wie ihre Discount-Pendants schmecken, nur etwas schleimiger im Mundgefühl sind – alle sind sie Belege dieser These. Einzige Ausnahme könnte ggf. der Kaviar sein, den ich in seiner einzig wahren Form aber noch nicht gekostet habe. Aber vielleicht entgleitet mir dann auch der Satz: „Die Brombeer-Marmelade schmeckt aber etwas nach Fisch …“.

Da ham wir den Salat

Liebe Möchtegern-Vegetarier (echte würden das nachfolgend zu beschreibende Produkt meiner Einschätzung nach nicht mal ansehen), ihr lasst Euch ja so an der Nase herumführen und zum Affen machen. Wie ein dressiertes Hundchen springt ihr und holt Stöckchen, weil ihr ja auch so was gutes für Euch tun wollt.

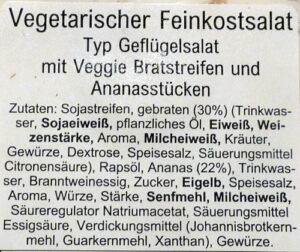

Ein bekannter Discounter hat dieser Tage einen „Feinkostsalat“ im Angebot, dessen Etikett man sich sehr genau ansehen sollte. Unter der großen Überschrift „Veggie Fresh“ stehen folgende weise Worte, die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann: „Vegetarischer Feinkostsalat Typ Geflügelsalat“. Das klingt so ein bisschen nach „Gemischter grüner Salat Typ T-Bone-Steak“.

dessen Etikett man sich sehr genau ansehen sollte. Unter der großen Überschrift „Veggie Fresh“ stehen folgende weise Worte, die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann: „Vegetarischer Feinkostsalat Typ Geflügelsalat“. Das klingt so ein bisschen nach „Gemischter grüner Salat Typ T-Bone-Steak“.

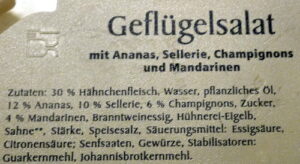

Schaut man sich die Zutatenliste an, scheint es wenig Unterschiede zwischen einem handelsüblichen Geflügelsalat mit Ananas und diesem Feinkostsalat zu geben. Natürlich ist das gegarte Hähnchenfleisch (30%) durch „Sojastreifen, gebraten (30%)“ ersetzt worden, was man beim Geschmackstest auch spürt. Erwischt man eins von den Bratstückchen und kaut ein wenig darauf herum, kommt ein Bratgeschmack zum Vorschein, den das Huhn so nicht hat.

Während das Hähnchenfleisch zarter und etwas fasriger ist, hoppelt das Soja-Pedant ein wenig über die Zähne, von Fasern keine Spur. Ansonsten ist das Produkt eher an den weiteren Zutaten zu unterscheiden, mehr oder weniger Ananas, Mandarine, Champignons oder Sellerie – bis auf die Ananas alles übrigens Zutaten, die sich nur im richtigen Geflügelsalat befanden. Trotzdem war die Bestandteilsliste beim vegetarischen Salat länger, was im wesentlichen an den Zutaten lag, aus denen die Sojastreifen bestanden.

Die Schlusspointe kommt übrigens noch: Sicher, beides sind keine hochwertigen Lebensmittel, vor allem, wenn man auf die Inhaltsstoffe sieht. So kosten 200 g Geflügelsalat (nicht im Angebot) 1 Euro. Die 180-g-Schale Salatsimulation ist für 2,30 € zu haben. Oder auf Basis von 100 g: Hähnchen, Ananas, Sellerie, Champignon und Mandarine plus eine Art Majonäse und ein paar Hilfsstoffe kosten 0,50 €, 100 g Sojastreifen, Ananas und Majo plus Hilfsstoffe 1,27 € im Angebot. Ich möchte jetzt nicht ausrechnen, wie teuer das Fleischsimulanz ist, aber wenn das Auswechseln einer 30%-Zutat zu einer Verzweieinhalbfachung des Produktpreises führt, muss der Preis der Zutat einen Unterschied von 500% haben …

P.S.: Noch eine Weisheit aus der Zutatenliste: Das vegetarische Produkt enthält – offen deklariert – Aromastoffe. Dass diese im Geflügelprodukt fehlen, ist entweder ein Deklarationsskandal oder zeigt, dass sowas bei normalen Produkten nicht nötig ist.

Wirklichkeit vs. Realität

Warum man Fertigessen nicht kaufen sollte, schon gar nicht nach dem Aufdruck auf der Verpackung?

Natürlich habe ich die Zubereitungsangaben 100%ig beachtet. Trotzdem ist es eher eine Gemüsenudelsuppe denn eine -pfanne geworden. Naja, und geschmacklich … Darauf ein Hefeweizen.

Unerkannte Feinschmeckerolympe

Eigentlich bin ich unwürdig, so einen Blog wie diesen zu machen oder überhaupt nur etwas über das Essen zu schreiben, zu sagen oder auch nur zu denken. Aber ich kannte (und kenne) Vitello Tonnato nicht. Das ist – für alle anderen Unwissenden – kein piemontesischer Koch, sondern ein „Klassiker der leichten italienischen Küche“, bekannt bereits seit dem 18. Jahrhundert. Wikipedia lässt sich kurz auch über das Gericht aus. Gegarte, erkaltete Kalbfleischscheiben werden mit einer Tunfischsoße (Majo mit Tunfisch püriert) überzogen.

Schön ist, dass deutsche Discounter ihre Kunden auch an die internationale große Gourmetküche heranführen wollen. So fand ich Vitello Tonnato unlängt bei einem meiner Wochenendeinkäufe, die mich uninspiriert durch die Regale und an den Kühlschränken vorbei schickte. Eine fast DIN A 4 große Verpackung mit wenig Inhalt erregte meine Aufmerksamkeit und ich griff zu. Das hat sich als beinahe sinnloses Unterfangen erwiesen, außer, man bezeichnet dieses Geschreibsel als Sinn.

Der Packung entnahm ich ein paar dünne fleischähnliche Scheiben und eine kleine weitere Verpackung, die die Tunmajo enthielt. Das kann man dann irgendwie auf einem Teller anrichten, ich habe es ehrlich versucht.

Vielleicht lag es ja am nebligen Wetter draußen und am nur griffbereiten Handy zum Fotografieren, dass das Bild irgendwie komisch rüberkommt. Dabei bin ich zur Abwechslung mal mit dem Objekt des Fotografierens aufs Küchenfensterbrett gezogen.

Nicht, dass einer glaubt, ich hätte Ewigkeiten für das Foto gebraucht, aber das Fleisch wellte sich gleich zu Anfang schon so. Aber da las ich, dass die Soße auch noch verstrichen werden muss.

Ich weiß nicht. Besser sieht das auch nicht aus. Und ich weiß auch nicht, ob die empfohlenen Kapern oder die Zitrone optisch noch so viel rausgerissen hätten. Das Kalbfleisch war übrigens erwartet geschmackfrei, was durch die Majo etwas ausgeglichen wurde. Der Tunfischanteil war nicht unangenehm. Aber ansonsten sollte man sowas wirklich den Fachmännern im Fachbetrieb über- und frisch(!) auf den Tisch kommen lassen.

P.S.: Keine Angst. Ich schreibe trotzdem weiter.

Schade um den Senf

Immer wieder falle ich doch darauf herein, langsam sollte ich es gelernt haben. Viel zu oft denke ich einfach zu gut von den Menschen und so tappe ich immer wieder in den gleichen Fehler. Erfreulich nur, dass der (finanzielle) Schaden bisher überschaubar blieb. Trotzdem ist es mir langsam leid, so viel, wie ich auch Varianten probiert habe, das Ergebnis ist doch immer wieder das selbe.

Die fleischverarbeitende Industrie lockt in der Werbung mit einer neuen Variante eines seiner Produkte. Die „von allen das beste“ enthaltenen Würstchen im Glas gibt es jetzt auch neu als „Dicke“,  die man gemeinhin auch als Bockwürste annehmen können, haben sie doch fast das Format (etwas kleiner sind sie wohl). Es ist zu befeiern, dass – wie die Kostprobe ergab – hier nicht das beste von den anderen Würstchen drin war, so dass sie es behalten konnten.

die man gemeinhin auch als Bockwürste annehmen können, haben sie doch fast das Format (etwas kleiner sind sie wohl). Es ist zu befeiern, dass – wie die Kostprobe ergab – hier nicht das beste von den anderen Würstchen drin war, so dass sie es behalten konnten.

Was habe ich alles mit Würstchen aus Glas und Dose angestellt?! So früh wie möglich gegessen, kurz vor dem Ablaufdatum verspeist, im Vorratsschrank oder im Kühlschrank gelagert und dann heiß, bei Zimmertemperatur oder gekühlt probiert. Selbst die Erwärmungs-Varianten in Wasser, dem Wurstwasser und einer 1:1-Verdünnung desselben wurde durchgespielt.

Die „Dicken“ sind allerdings die Krönung. Natürlich nicht geschmacklich. Da gleichen sie all den anderen wurstwassergelagerten Exemplaren, egal, ob Bio oder konventionell hergestellt. Das typische Fehlaroma findet sich allenthalten und lässt immer wieder die Frage nach dem Sinn eines solchen Produktes aufkommen. Spitze waren die diesmal getesteten in der Kategorie „Cremigkeit der Wurstmasse“. Nur leider sollte weder eine Bockwurst, auch keine Frankfurter oder Wiener und schon gar nicht eine Krakauer oder Knacker cremig sein. Das Mundgefühl bescheinigte aber sowohl im zimmerwarmen wie auch im erhitzten Zustand beinahe Streichfähigkeit der Wurstmasse.

Knapp ein und ein dreiviertel Jahre wäre das Glas bei angemessener Haltung noch lagerfähig gewesen. Darin und in der damit verbundenen Versorgungssicherheit in Notfällen scheint die einzige Qualität zu liegen. Wenn ich mich an Franks Ernährungskurs richtig erinnere und das Etikett des bauchigen Glases fehlerfrei entzifferte, leistet es bei der Fettversorgung einen guten Beitrag für einen Tag bei einer fünfköpfigen Familie und dank des enthaltenden Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure = Vitamin C) wird auch noch etwas für die Gesunderhaltung des Menschen in diesen Notsituationen getan.

Die fetten Jahre sind vorbei

Dieser Spruch wurde sichtbar, als ich meine erste bewusste Berührung mit der neuen Süße namens Stevia hinter mich gebracht hatte. Er prankte auf der Rückseite eines Cola-Etiketts.

Was mich ein bisschen wunderte war die Zutatenliste, die neben Steviol Glykosid trotzdem Zucker auswies, und das an der gleichen Stelle wie bei klassischer Cola auch. Die ebenfalls veröffentlichte Nährwerttabelle brachte dann aber genauere Aufklärung. In der 0,33-l-Flasche fanden sich nur 16 g Zucker statt der üblichen 32 g, und auch die Zahl beim Brennwert war mit 20 kcal nur halb so groß wie sonst bei den großen Markenherstellern.

Geschmacklich war die Cola in Ordnung, allein der Stevia-Zusatz rechtfertigt nicht unbedingt ihren Preis. Das mag aber auch nicht an der neuen Süße liegen, auch die anderen Produkte aus gleichem hause sind eher edelpreisig angesiedelt. Vielleicht können die Herren Hampl und Wiegert doch noch eine bürgerliche Version ihres Getränks auf den Markt bringen.

Großer Vorteil der Stevia-Cola im Gegensatz zu den selbst gemischten Halblightcola: Der typische Süßstoffgeschmack ist nicht enthalten.