Heute gibt es mal wieder einen Beitrag unter der Überschrift „Versuchsküche“, wobei es eigentlich ein Klassiker ist, aber auch die kann man ja mal anders machen. Ich hatte vor einigen Tagen schon bunten Blumenkohl erworben, der immer dringender verbraucht werden wollte. Und weil ich nach einem der nachfolgenden Kochprinzipien sowieso noch was anderes zubereiten wollte, schön, mal zu experimentieren.

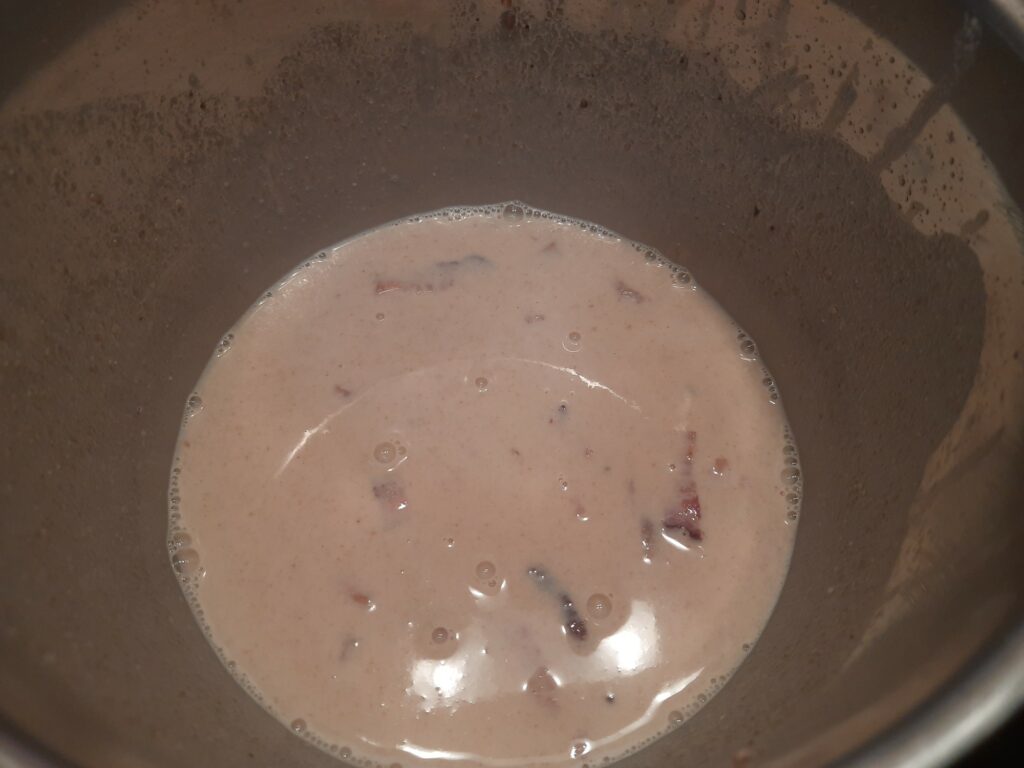

Basis sollte eine Mehlschwitze werden. Fast ganz klassisch. Um gleich mal eine Varianten (und etwas mehr Geschmack) hineinzugeben, ließ ich etwas klein geschnittenen Speck in der für die Mehlschwitze gedachten Butter aus.

Der konnte ruhig etwas anbräunen.

Der konnte ruhig etwas anbräunen.

Dann kam das Mehl hinzu und das Rühren ging los.

Dann kam das Mehl hinzu und das Rühren ging los.

Nicht zu vergessen die Milch, die weitere vorübergehende Grundidee stammt von der Bechamel-Soße.

Nicht zu vergessen die Milch, die weitere vorübergehende Grundidee stammt von der Bechamel-Soße.

Schön eben und dickflüssig. Aber das Rühren nicht vergessen!

Schön eben und dickflüssig. Aber das Rühren nicht vergessen!

Den Blumenkohl hatte ich noch nicht vorbereitet. Ein Fehler, wie sich herausstellte. Als er aber zerpflückt war, kam er mit in die Soße.

Das blubberte ordentlich. Beim Rühren dachte ich schon „Oh, oh“. Aber ich kochte erstmal unbeirrt weiter, indem ich etwas Brühe dazu gab.

Das blubberte ordentlich. Beim Rühren dachte ich schon „Oh, oh“. Aber ich kochte erstmal unbeirrt weiter, indem ich etwas Brühe dazu gab.

Nun sollte alles leicht vor sich hin köcheln. Zum einen stellte ich doch noch einen recht starken Mehlgeschmack fest, zum anderen war ja der Blumenkohl auch noch roh. Etwas Würze (scharfer Paprika, Pfeffer, Salz, Muskat) kam auch noch mit dazu.

Nun sollte alles leicht vor sich hin köcheln. Zum einen stellte ich doch noch einen recht starken Mehlgeschmack fest, zum anderen war ja der Blumenkohl auch noch roh. Etwas Würze (scharfer Paprika, Pfeffer, Salz, Muskat) kam auch noch mit dazu.

Irgendwann fängt der Blumenkohl aufgrund seiner Garung an zu zerfallen. Erfreulich war, dass sich die Farbe nicht an die Soße weitergab. Leider hatte ich nicht intensiv genug gerührt, so dass mir leider alles unten im Topf ansetzte (das lag wohl auch schon an dem Zeitpunkt, als ich das Mehl in das Fett gab und nicht richtig rührte). So galt es, nicht zu intensiv am Boden rumzukratzen und dann doch den Topf zwischendurch zu wechseln. Es roch doch schon etwas angebrannt.

Irgendwann fängt der Blumenkohl aufgrund seiner Garung an zu zerfallen. Erfreulich war, dass sich die Farbe nicht an die Soße weitergab. Leider hatte ich nicht intensiv genug gerührt, so dass mir leider alles unten im Topf ansetzte (das lag wohl auch schon an dem Zeitpunkt, als ich das Mehl in das Fett gab und nicht richtig rührte). So galt es, nicht zu intensiv am Boden rumzukratzen und dann doch den Topf zwischendurch zu wechseln. Es roch doch schon etwas angebrannt.

Zum Schluss wurde noch alles gut angerichtet. Eigentlich wollte ich Pasta dazu machen, aber ich ließ es dann doch als Suppe.

Zum Schluss wurde noch alles gut angerichtet. Eigentlich wollte ich Pasta dazu machen, aber ich ließ es dann doch als Suppe.

Übrigens: Wer sich wundert, dass die Bechamel so komisch in der Farbe ist: Nein, ich habe keinen dünnen Kakao dafür genommen, es war schon richtige Milch. Mit etwas Sahne wäre es vermutlich weißer geworden. Aber der Hauptgrund liegt wohl darin, dass ich mangels feiner Alternative Dinkel-Vollkornmehl verwendete. Vermutlich dadurch auch der anfangs etwas störende Mehlgeschmack in der Soße, der sich aber während der Garzeit des Blumenkohls verzog. Ich „rühme“ mich ja eigentlich, nie Mehl in meiner Küche zu haben, aber da ist noch was von meinen Brotbackexperimenten übrig.

Kategorie: Ausprobiert

Nachtrag zum Vortrag

Heute früh testete ich Haferdrink in Caffé Latte (oder so was ähnlichem), indem ich den Milchersatz mittels meiner Kaffeemaschine aufschäumte. Dabei bemängelte ich den intensiven Hafersackgeruch beim Aufschäumen, was sicher dem Prinzip des Vorgangs geschuldet war. Aber es gibt ja mehrere Arten, Flüssigkeiten aufzuschäumen, wenn sie denn die Grundfähigkeit dazu besitzen.

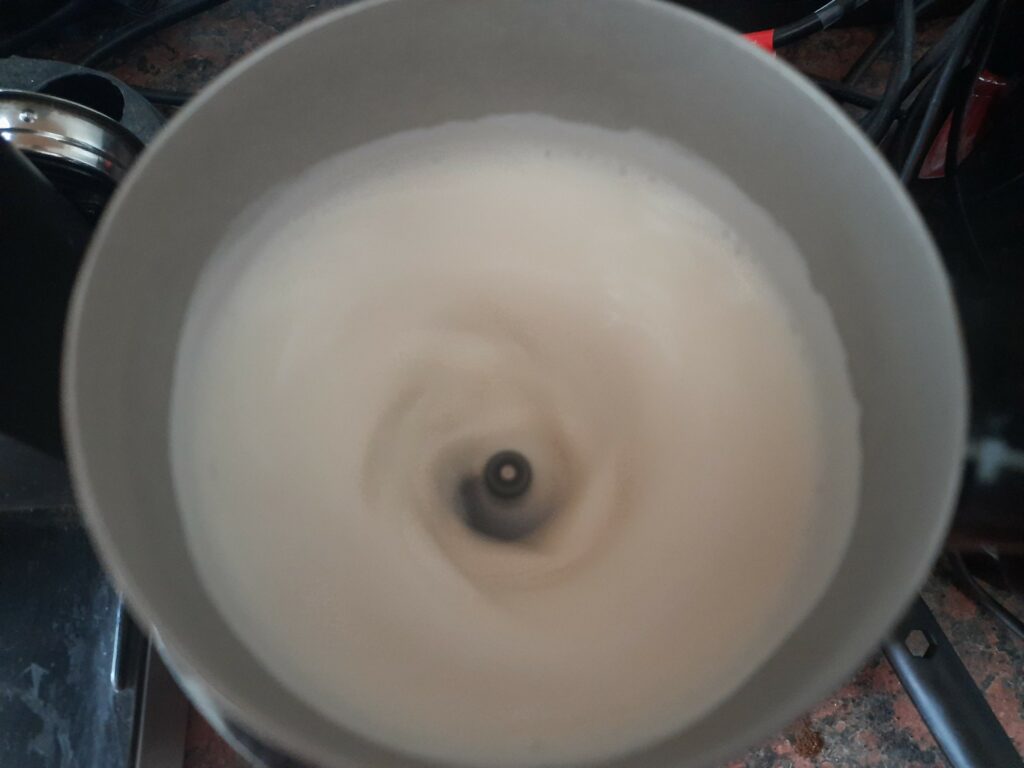

Guckt nicht zu lange auf das Bild, dann gibt’s ’nen Drehwurm. 😉 Unten dreht sich zügig so eine runde Spirale, zusätzlich wird das ganze kontrolliert erwärmt.

Guckt nicht zu lange auf das Bild, dann gibt’s ’nen Drehwurm. 😉 Unten dreht sich zügig so eine runde Spirale, zusätzlich wird das ganze kontrolliert erwärmt.

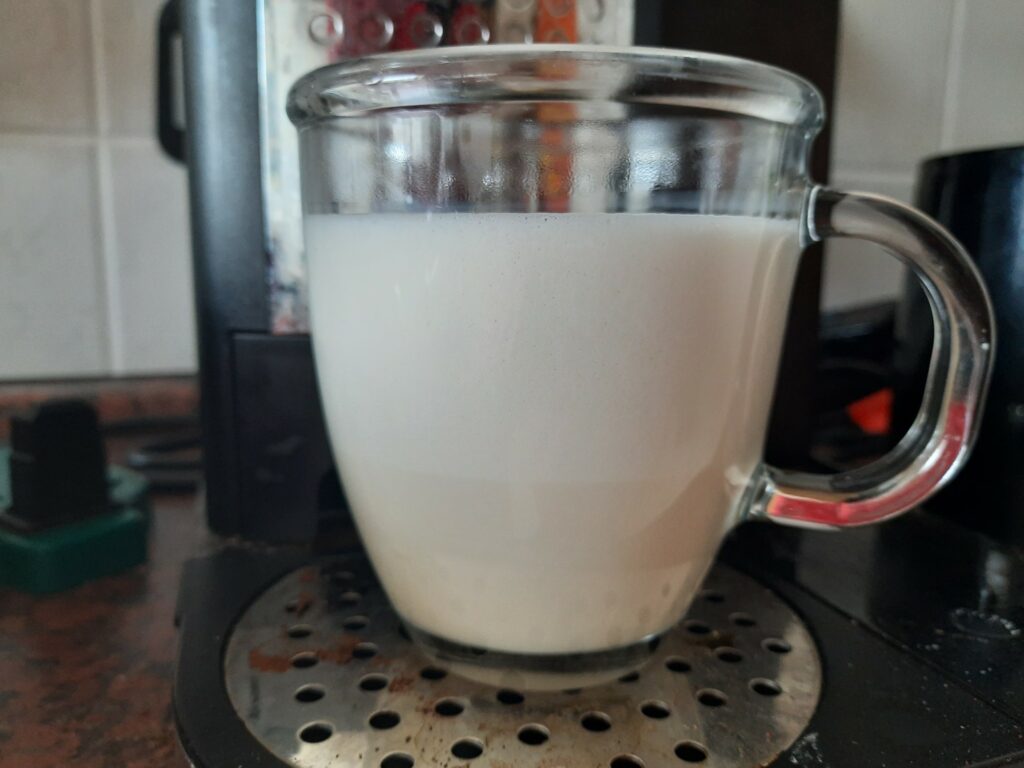

Wer genau hinsieht, wird bemerken, dass die Schaumausbeute trotz umfüllens doch durchaus ergiebig ist. Und man musste seine Nase schon recht dicht über den Herstellungsbecher halten, um an den Hafersack erinnert zu werden.

Wer genau hinsieht, wird bemerken, dass die Schaumausbeute trotz umfüllens doch durchaus ergiebig ist. Und man musste seine Nase schon recht dicht über den Herstellungsbecher halten, um an den Hafersack erinnert zu werden.

Der einlaufende Caffé wird die Grenze zwischen Drink und Schaum verdeutlichen.

Der einlaufende Caffé wird die Grenze zwischen Drink und Schaum verdeutlichen.

Das ging doch schon mal gut. Milch bliebe meiner Erfahrung nach im unteren Drittel sauberer, aber „macchiatto“ heißt ja sowas wie „verschmutzt“ … 😉

Das ging doch schon mal gut. Milch bliebe meiner Erfahrung nach im unteren Drittel sauberer, aber „macchiatto“ heißt ja sowas wie „verschmutzt“ … 😉

Fazit: Der Schaum steht. Der leichte Braunschimmer (auch schon ohne Caffé) ist bei geeigneter Beleuchtung kaum zu sehen. Das Landkaffee-Aroma schwingt aber auch hier mit, es wäre also verwerflich, hochwertige Kaffees für die Zubereitung zu verwenden.

Zu einer guten Anwendung des Haferdrinks kommen wir dann im nächsten Beitrag. Es gab Fisch zum Abendbrot. Jetzt könnt ihr an dem Zusammenhang ein wenig rumkauen. 😉

Frühstück mit karofiziertem Caffé

Wenn man selbst samstags früh aufstehen muss, da irgendwann am Vormittag die Schwester des Pflegedienstes kommt, um mich neu zu verpflastern (ich berichtete von meiner OP im Juli, die Heilung der OP-Schnittwunde ist auf sehr gutem Weg, vielleicht etwas langsam, aber stetig, aber das „Pflaster“ ist immer noch 15 x 30 cm groß). Da sind dann flexible Freiräume zwischen Aufstehen und Morgentoilette und dem Verbandsereignis, die es irgendwie zu füllen gilt. Waschmaschine und Geschirrspüler waren befüllt und arbeiteten, so dass dann Zeit für ein Frühstück war, dass dann auch noch experimentellen Charakter haben sollte. Ich hatte gerade den Siebträger gespült und die Kaffeemühle in die Hand genommen, als es an der Tür klingelte … Die Schwester.

Als sie zum nächsten Patienten eilte, konnte ich mich dann auf’s Frühstück konzentrieren. Dazu gehört ein Kaffeegetränk, dass ich traditionell nicht pur zu mir nehme. Aber meine Kaffeemaschine hat einen Milchaufschäumer. Da ich auch hier ein wenig experimentiere (oder mich mit meinen Einkaufsergebnissen bzgl. der Milch rumschlagen muss), habe ich diesmal beim letzten Einkauf hip zugeschlagen (wichtig: „hip“ nur mit einem „p“, da ich keine Babymilch in den Aufschäumer tun wollte). Meine Hip-ness bestand im wesentlichen darin, die „Barista-Edition“ einer bekannten Haferdrinkmarke erworben zu haben, die ich mal ausprobieren wollte. Warum ich dafür ausgerechnet ein schwedisches Produkt kaufen muss, obwohl regional durchaus auch Hafer auf den Feldern steht, kann mir ja mal ein hip-ster Kaffeekoch erklären. Wobei, wenn man diese Diskussion aufmacht, ist auch schon Kaffee selber kritikwürdig, obwohl er nicht in der Gegend wächst. Ich bleibe da mal inkonsequent.

Das Produkt floss etwas bräunlich in den Vorratsbehälter meiner Kaffeemaschine. Da aber auch noch Kaffee dazu kommt, sehe ich das mal relativ neutral. Gespannt war ich eher auf das extra beworbene Schäumverhalten, aber das würde erst nach der Zubereitung sichtbar werden.

Das Produkt floss etwas bräunlich in den Vorratsbehälter meiner Kaffeemaschine. Da aber auch noch Kaffee dazu kommt, sehe ich das mal relativ neutral. Gespannt war ich eher auf das extra beworbene Schäumverhalten, aber das würde erst nach der Zubereitung sichtbar werden.

Also wurde der Behälter eingebaut, Kaffeemehl war bereits im Siebträger.

Also wurde der Behälter eingebaut, Kaffeemehl war bereits im Siebträger.

Sicherheitshalber habe ich den größten Becher unter die Ausflussöffnungen gestellt, da ich zumindest mit Milch unterschiedlicher Abfüller und Qualitäten schon sehr große Unterschiede bei der Tassenfüllmenge erlebt habe – trotz gleicher Einstellungen der Maschine. Da kann man sich mal fragen, was manche Molkereien mit ihrer Milch so anstellen …

Sicherheitshalber habe ich den größten Becher unter die Ausflussöffnungen gestellt, da ich zumindest mit Milch unterschiedlicher Abfüller und Qualitäten schon sehr große Unterschiede bei der Tassenfüllmenge erlebt habe – trotz gleicher Einstellungen der Maschine. Da kann man sich mal fragen, was manche Molkereien mit ihrer Milch so anstellen …

Ein Druck auf den Startknopf und es geht los. Viel Dampf und der aufgeschäumte (auch wenn es nicht so aussieht) Haferdrink kommen aus der Röhre.

Ein Druck auf den Startknopf und es geht los. Viel Dampf und der aufgeschäumte (auch wenn es nicht so aussieht) Haferdrink kommen aus der Röhre.

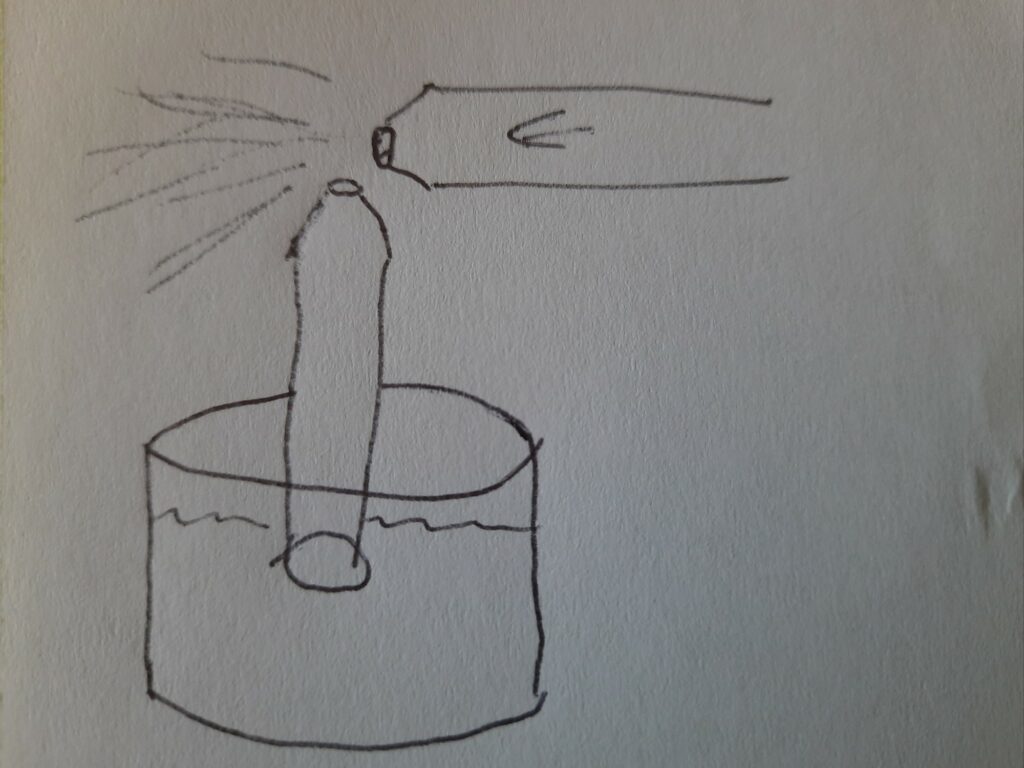

Eine Bemerkung für die Fachleute: Dieser Milchaufschäumer funktioniert nach dem Zerstäuberprinzip. Ich habe da mal was aufgezeichnet:

Eine Röhre mit Verengung oben steht in einer Flüssigkeit. Eine zweite Röhre mit Düse vorne dran kommt im Winkel von ca. 90° dicht an die andere Öffnung dran. Und wenn dann durch die waagerechte Röhre ein Luft- oder wie bei der Kaffeemaschine ein Dampfstrom kommt, zieht es die Flüssigkeit durch die andere Röhre nach oben (weil oben in der Röhre ein Unterdruck entsteht) und wenn die Flüssigkeit oben ankommt, wird sie durch den Luft-/Dampfstrom zerstäubt bzw. aufgeschäumt. Alte Parfümzerstäuber, Pumpsprays u.ä. funktionieren nach dem gleichen Prinzip.

Eine Röhre mit Verengung oben steht in einer Flüssigkeit. Eine zweite Röhre mit Düse vorne dran kommt im Winkel von ca. 90° dicht an die andere Öffnung dran. Und wenn dann durch die waagerechte Röhre ein Luft- oder wie bei der Kaffeemaschine ein Dampfstrom kommt, zieht es die Flüssigkeit durch die andere Röhre nach oben (weil oben in der Röhre ein Unterdruck entsteht) und wenn die Flüssigkeit oben ankommt, wird sie durch den Luft-/Dampfstrom zerstäubt bzw. aufgeschäumt. Alte Parfümzerstäuber, Pumpsprays u.ä. funktionieren nach dem gleichen Prinzip.

Wenn die Maschine meint, genug Milch/Haferdrink aufgeschäumt zu haben, setzt die Caffé-Erzeugung ein. Mit ordentlich Druck wird heißes Wasser durchs Kaffeemehl gepresst und plöddert dann in die Tassee.

Wenn die Maschine meint, genug Milch/Haferdrink aufgeschäumt zu haben, setzt die Caffé-Erzeugung ein. Mit ordentlich Druck wird heißes Wasser durchs Kaffeemehl gepresst und plöddert dann in die Tassee.

Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Also, mir gefällt’s. Ich finde es nur schade, dass Fotos im Internet keinen Geruch haben. Spätestens beim Bild, also der Haferdrink in die Tasse lief, hatte sich mancher weggedreht (wie ich in der Küche auch). Bei der Art der Schaumerzeugung kommt der Ursprung des Drinks aus Getreide sehr intensiv zum Vorschein, roch es doch in der Umgebung der Kaffeemaschine sehr intensiv nach Getreidesack in Getreidesacklager.

Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Also, mir gefällt’s. Ich finde es nur schade, dass Fotos im Internet keinen Geruch haben. Spätestens beim Bild, also der Haferdrink in die Tasse lief, hatte sich mancher weggedreht (wie ich in der Küche auch). Bei der Art der Schaumerzeugung kommt der Ursprung des Drinks aus Getreide sehr intensiv zum Vorschein, roch es doch in der Umgebung der Kaffeemaschine sehr intensiv nach Getreidesack in Getreidesacklager.

Aber vielleicht ist es auch eher ein Durian-Effekt. Ihr kennt die Stinkfrucht zumindest aus Beschreibungen, die deutlich machen, dass sie den Beinamen nicht ohne Grund trägt: sie stinkt. Der Geschmack hat wohl mit dem Geruch wenig gemein, und in der Richtung hoffte ich dann auch beim Latte macchiatto haferensis.

Der Schaum erwies sich als durchaus stabil – um mal mit dem positiven anzufangen. Beim Trinken schwang immer noch ein bisschen der Getreidegeruch mit, so dass man auch den Eindruck haben könnte, man hätte das Kaffeemehl mit Landkaffee-/Muckefuckpulver gestreckt. Was nicht wundert, ist deren Basis ebenfalls Getreide. Wer also edle Kaffees mit Milch trinkt, für den empfiehlt sich dieser Haferdrink jedenfalls nicht. Und diejenigen, die keinen Muckefuck mögen, sollten vermutlich ebenfalls zu einem anderen Produkt ausweichen. Das gleiche trifft für Kaffeetrinkende zu, die eine angenehme Bereicherung des Geschmackserlebnisses erwarten.

Der Schaum erwies sich als durchaus stabil – um mal mit dem positiven anzufangen. Beim Trinken schwang immer noch ein bisschen der Getreidegeruch mit, so dass man auch den Eindruck haben könnte, man hätte das Kaffeemehl mit Landkaffee-/Muckefuckpulver gestreckt. Was nicht wundert, ist deren Basis ebenfalls Getreide. Wer also edle Kaffees mit Milch trinkt, für den empfiehlt sich dieser Haferdrink jedenfalls nicht. Und diejenigen, die keinen Muckefuck mögen, sollten vermutlich ebenfalls zu einem anderen Produkt ausweichen. Das gleiche trifft für Kaffeetrinkende zu, die eine angenehme Bereicherung des Geschmackserlebnisses erwarten.

Bis auf den Getreidegeruch milderte der Haferdrink zwar den intensiven Kaffeegeschmack angenehm ab, weiteres gab er dem Getränk aber nicht mit. Wer seinen Latte macchiatto noch mit weiteren Geschmacksrichtungen via Sirups erweitert, der sollte keine Probleme haben, Haferdrink als Milchersatz zu verwenden.

Alles schmeckt besser, wenn man es mit Käse überbackt

Ein altes Klischee? Ein stimmiges Klischee? Und dann auch noch das Wort „Alles“ in dem Satz in der Überschrift. Hmmm. Vermutlich muss man aber wenigstens Käse mögen, damit die Aussage überhaupt stimmen kann.

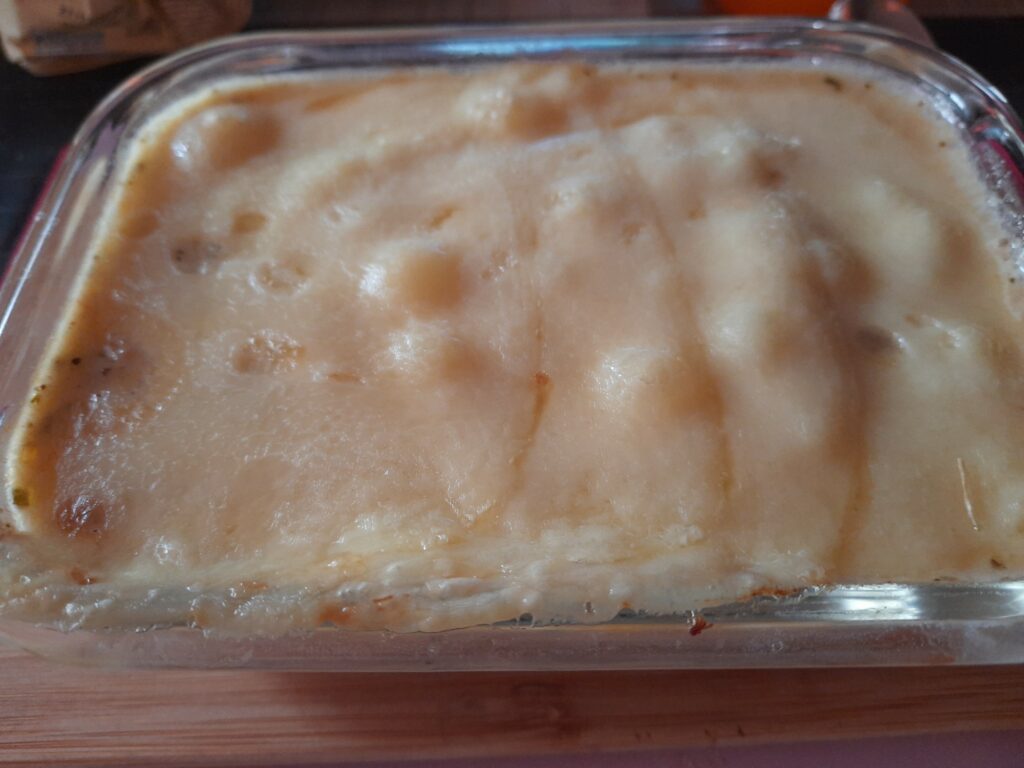

Was hier wie eine große Schale mit Vanillepudding aussieht, ist eine Auflaufform, die zum einen noch ein paar Minütchen länger im Ofen hätte bleiben können und zum anderen einfach nur vorher mit ein paar Scheiben Käse abgedeckt wurde. Der stiftelne Einsatz eines Messers vorneweg wäre vermutlich eine gute Idee gewesen. So erweist sich die „Käsekruste“ als geschlossene Käsedecke, die das drunter aber gut verbirgt.

Was hier wie eine große Schale mit Vanillepudding aussieht, ist eine Auflaufform, die zum einen noch ein paar Minütchen länger im Ofen hätte bleiben können und zum anderen einfach nur vorher mit ein paar Scheiben Käse abgedeckt wurde. Der stiftelne Einsatz eines Messers vorneweg wäre vermutlich eine gute Idee gewesen. So erweist sich die „Käsekruste“ als geschlossene Käsedecke, die das drunter aber gut verbirgt.

Bei den Beulen bin ich mir nicht ganz sicher, wo die herkommen. Sicher spielte die Hitze im Ofen eine entscheidende Rolle, aber vielleicht auch die Löcher, die im kalten Zustand in den Käsescheiben enthalten waren. Oder es sind nur ein paar Abdrücke des leicht stückigen Untendrunters.

Bei den Beulen bin ich mir nicht ganz sicher, wo die herkommen. Sicher spielte die Hitze im Ofen eine entscheidende Rolle, aber vielleicht auch die Löcher, die im kalten Zustand in den Käsescheiben enthalten waren. Oder es sind nur ein paar Abdrücke des leicht stückigen Untendrunters.

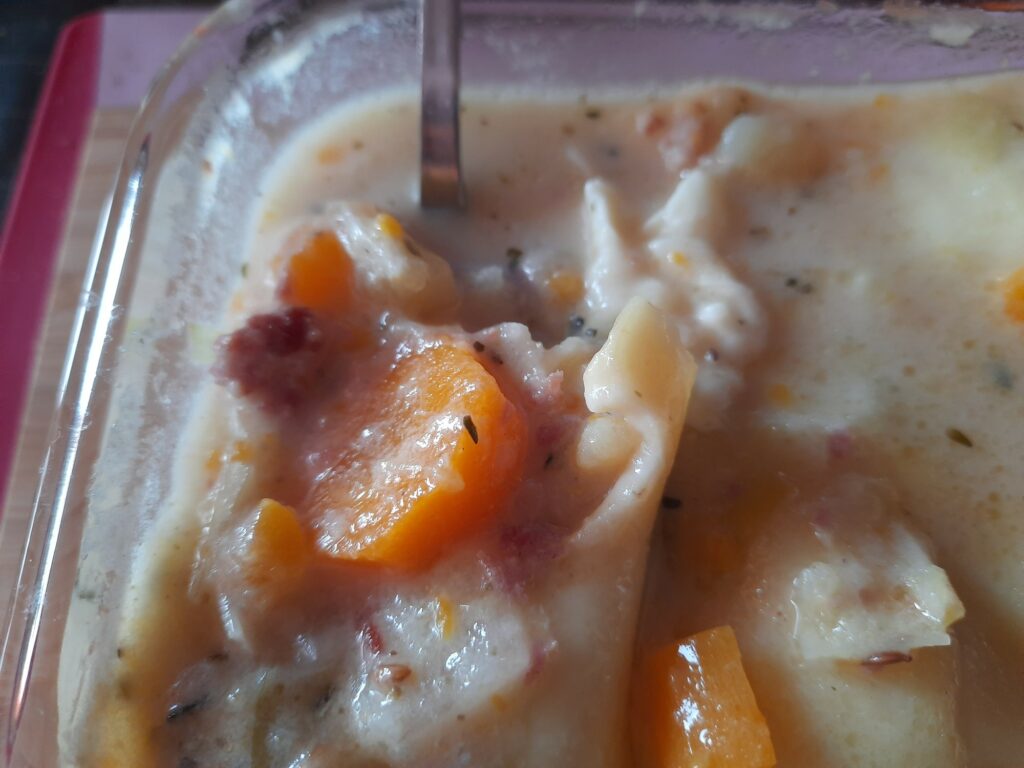

Das Drunter ist übrigens eine leicht carnivorisierte Gemüsesuppe. Kartoffeln und Möhren – klein geschnitten – bildeten die Basis, auch etwas Lauch und eine Zwiebel sind anwesend. Das wurde alles in einen Topf geschnibbelt, mit Salz und Pfeffer versetzt, mit Majoran, Thymian, Cayennepfeffer, Knoblauch ergänzt und soweit mit Wasser aufgefüllt, dass es fast bedeckt war. Alles wurde einmal aufgekocht und dann so lange sanft simmern gelassen, bis die mehlig kochenden Kartoffeln anfingen zu zerfallen. Ein Kartoffelstampfer unterstützte den Vorgang der Bindung ebenso wie zwei Esslöffel Frischkäse mit Meerrettich, der dann auch geschmacklich noch was mitgab.

Das Drunter ist übrigens eine leicht carnivorisierte Gemüsesuppe. Kartoffeln und Möhren – klein geschnitten – bildeten die Basis, auch etwas Lauch und eine Zwiebel sind anwesend. Das wurde alles in einen Topf geschnibbelt, mit Salz und Pfeffer versetzt, mit Majoran, Thymian, Cayennepfeffer, Knoblauch ergänzt und soweit mit Wasser aufgefüllt, dass es fast bedeckt war. Alles wurde einmal aufgekocht und dann so lange sanft simmern gelassen, bis die mehlig kochenden Kartoffeln anfingen zu zerfallen. Ein Kartoffelstampfer unterstützte den Vorgang der Bindung ebenso wie zwei Esslöffel Frischkäse mit Meerrettich, der dann auch geschmacklich noch was mitgab.

Apropos Geschmack: Die leichte Carnivorisierung bestand aus einer zerpflückten, gut geräucherten, groben Mettwurst, die so weich war, dass ein Scheibenschneiden nicht wirklich Ergebnisse zeigte. Beim Kochvorgang zerfiel die Wurst sowieso, verteilte sich und ihren Rauchgeschmack in der ganzen Suppe. So sollte es auch werden.

Schnittkäsescheiben auf einem Auflauf werden eine geschlossene Decke, die schlecht bräunt. Vermutlich wäre die Draufgabe von etwas Parmesan durchaus förderlich gewesen. Allein mit einem Löffel kommt man durch die Schicht gut durch. Durch die doch etwas flüssigere Unterlage war ein Schneiden auch nicht so einfach. Aber geschmeckt hat’s, und das ist das wichtigste. Wie man es sinnvoll in den Mund bekommt, kann jeder selber ausprobieren.

Endlich geglückt – Longdrink am Morgen*

*) Was man so im Urlaub als „Morgen“ bezeichnet. Ich nehme es mal als Zeit nach dem Aufstehen, egal, was die Uhr dazu sagt.

Was lange währt, wird endlich gut. Und das sogar in mehrfachem Sinne. Zum einen braucht die Zubereitung des Longdrinks gute 12 Stunden; man muss aber nicht die ganze Zeit direkt dabei sein. Zum anderen ist es bereits der 3. Versuch, aber jetzt hat’s wohl geklappt. Wobei mir die Optik des letzten Versuchs eigentlich besser gefallen hat; die mit den 3 Schichten im Glas.

Fast in jedem Gebiet gibt es Leute, die sich darin besser auskennen als ich. Das ist aber auch ganz natürlich. Und von den Spezialisten kann man auch manchmal einfach nur Tipps annehmen, und so ist es auch hier passiert. Mehr oder weniger durch Zufall bin ich auf eine Webseite gestoßen (worden), die sich zum einen mit Kaffee befasst und zum anderen genau das Getränk auch schon mal gebraut hat, dass ich so mühsam nachzubauen versuche. Im Unterschied zu mir werden dort Eiswürfel im Endgetränk und als Kaffee die Cold-Brew-Version genutzt. Und das macht die Zubereitung zeitintensiv. Oder planerfordernd.

Es beginnt wie bei vielen Kaffeegetränken, nur eben am Abend zuvor. Frisch gemahlenes Kaffeemehl, recht grob, und ein Behältnis, in dem das Wasser auf den Kaffee einwirken kann.

Es beginnt wie bei vielen Kaffeegetränken, nur eben am Abend zuvor. Frisch gemahlenes Kaffeemehl, recht grob, und ein Behältnis, in dem das Wasser auf den Kaffee einwirken kann.

Damit das auch funktioniert, kommt erstmal das Kaffeemehl in den Behälter – wer hätte das gedacht?!

Damit das auch funktioniert, kommt erstmal das Kaffeemehl in den Behälter – wer hätte das gedacht?!

Nachdem man kaltes(!) Wasser aufgefüllt hat, trennt sich so ein bisschen das Kaffeemehl: viel schwimmt oben, ein wenig auch unten.

Nachdem man kaltes(!) Wasser aufgefüllt hat, trennt sich so ein bisschen das Kaffeemehl: viel schwimmt oben, ein wenig auch unten.

Deckel drauf und einmal irgendlich durchschütteln. So kommt das Wasser gut mit dem Kaffee in Berührung. Und dann irgendwo hinstellen, wo es nicht runterfällt. Bleibt man nach dem Ansatz noch ein wenig wach, kann man später gern nochmal etwas schütteln.

Deckel drauf und einmal irgendlich durchschütteln. So kommt das Wasser gut mit dem Kaffee in Berührung. Und dann irgendwo hinstellen, wo es nicht runterfällt. Bleibt man nach dem Ansatz noch ein wenig wach, kann man später gern nochmal etwas schütteln.

Nach der Nachtruhe sieht es dann so aus. Das Kaffeemehl befindet sich im wesentlichen am Boden des Bechers. Jetzt zu schütteln wäre kontraproduktiv.

Nach der Nachtruhe sieht es dann so aus. Das Kaffeemehl befindet sich im wesentlichen am Boden des Bechers. Jetzt zu schütteln wäre kontraproduktiv.

Da ich keine Filterkaffeemaschine mehr besitze, musste ich ein wenig improvisieren. Dass ich noch Kaffeefiltertüten im Hause hatte, war schon eher verwunderlich, aber sie lagen auch gaaaaanz hinten im Schrank.

Da ich keine Filterkaffeemaschine mehr besitze, musste ich ein wenig improvisieren. Dass ich noch Kaffeefiltertüten im Hause hatte, war schon eher verwunderlich, aber sie lagen auch gaaaaanz hinten im Schrank.

Als Halter für den Kaffeefilter diente ein Trichter. Sollte ich jetzt öfter Cold Brew Kaffee zubereiten, sollte ich mir aber wohl eine andere Lösung einfallen lassen.

Als Halter für den Kaffeefilter diente ein Trichter. Sollte ich jetzt öfter Cold Brew Kaffee zubereiten, sollte ich mir aber wohl eine andere Lösung einfallen lassen.

Den fertigen Kaffee schüttete ich durch den Filter. Aber vorsichtig. Wenn sich sowieso schon fast alles unten im Becher abgesetzt hatte, muss man damit ja nicht mehr den Filter beschäftigen.

Den fertigen Kaffee schüttete ich durch den Filter. Aber vorsichtig. Wenn sich sowieso schon fast alles unten im Becher abgesetzt hatte, muss man damit ja nicht mehr den Filter beschäftigen.

Langsam tröpfelte es durch. Ich habe dann auch noch mit etwas Druck (Vorsicht, dass der Filter nicht reist!) nachgeholfen, sonst hätte ich immer noch nichts getrunken.

Langsam tröpfelte es durch. Ich habe dann auch noch mit etwas Druck (Vorsicht, dass der Filter nicht reist!) nachgeholfen, sonst hätte ich immer noch nichts getrunken.

Der fertig gefilterte Cold Brew Kaffee. Einen kleinen Schluck habe ich gleich mal direkt gekostet. Ich weiß ja nicht, was ich erwartet habe, aber er schmeckt doch wie kalter Kaffee. 😉 Aber doch etwas anders als einfach nur kalt gewordener Filterkaffee … Da muss man wohl noch ein wenig mit Mahlgrad und Kaffeesorte experimentieren.

Der fertig gefilterte Cold Brew Kaffee. Einen kleinen Schluck habe ich gleich mal direkt gekostet. Ich weiß ja nicht, was ich erwartet habe, aber er schmeckt doch wie kalter Kaffee. 😉 Aber doch etwas anders als einfach nur kalt gewordener Filterkaffee … Da muss man wohl noch ein wenig mit Mahlgrad und Kaffeesorte experimentieren.

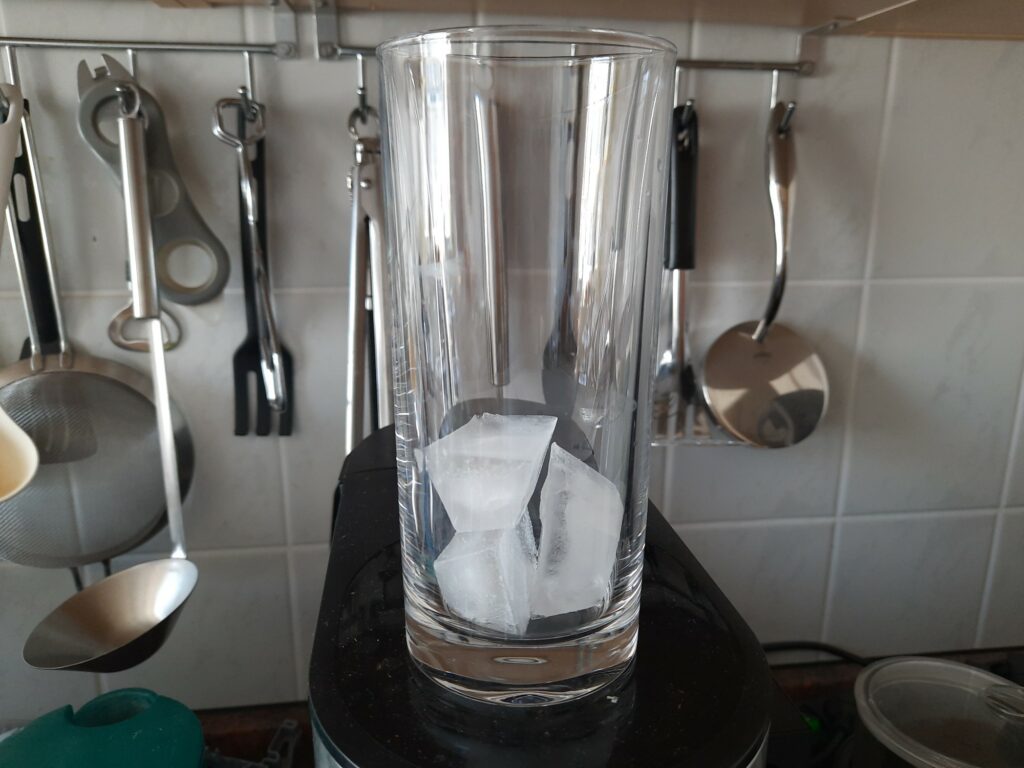

Als ersten kommen Eiswürfel ins Glas.

Als ersten kommen Eiswürfel ins Glas.

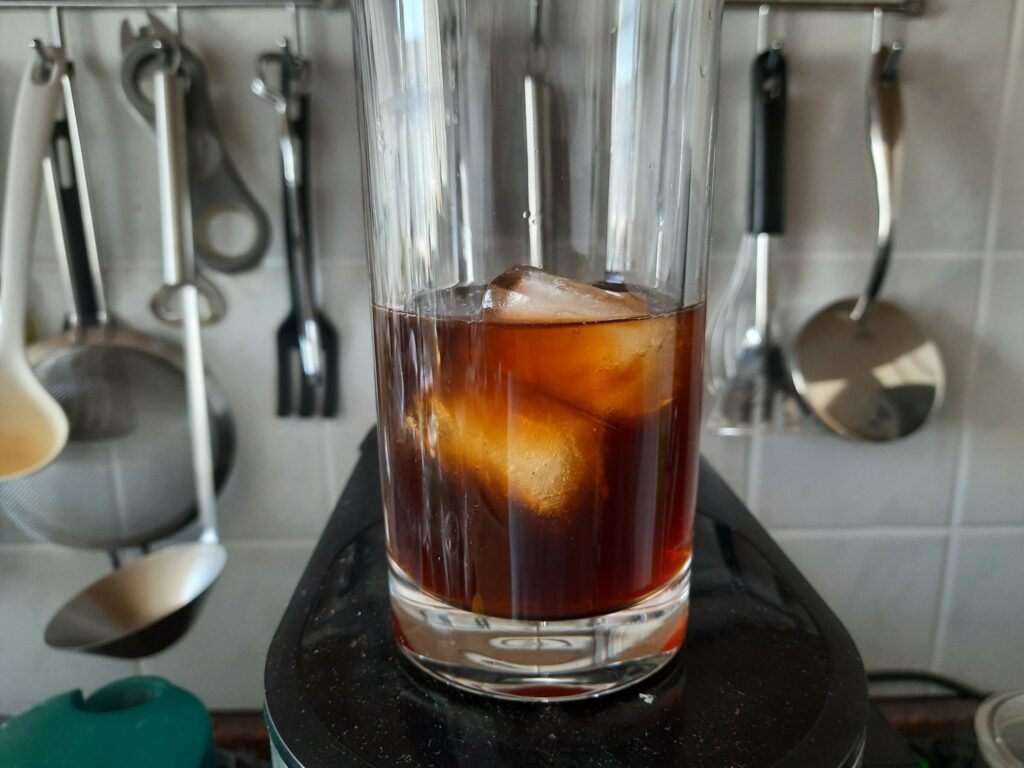

Darauf dann etwas von dem CBK (Cold Brew Kaffee).

Darauf dann etwas von dem CBK (Cold Brew Kaffee).

Der Rest wurde mit Tonic Water aufgefüllt. Kein Schaum! Wunderbar. Und es schmeckt auch noch lecker. Aber das wusste ich ja schon vorher von meinen anderen Versuchen.

Der Rest wurde mit Tonic Water aufgefüllt. Kein Schaum! Wunderbar. Und es schmeckt auch noch lecker. Aber das wusste ich ja schon vorher von meinen anderen Versuchen.

Stellt sich nun die Frage, warum das hier nicht schäumte wie ein Weltmeister. Lag es am CBK oder daran, dass er gefiltert war. Oder an der Reihenfolge des Einfüllens, die mit Eiswürfeln begann? Das muss jetzt noch herausgefunden werden. Die Herstellung von CBK ist mir dann doch für einen spontanen Trinkgenuss etwas zeitaufwendig. Ich spiele mit dem Gedanken, die Idee mit dem Espresso, der direkt auf einen Eiswürfel fließt zu verbinden mit dem anrichten wie hier. Sollte es dann doch nicht nur an den Eiswürfeln im Glas gelegen haben, muss ich wohl mal probieren, den Espresso mit grobem Kaffeemehl zu machen oder ihn hinterher zu filtern. Oder ist doch das kalte Brühen für den schaumverhindernden Effekt verantwortlich? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, vermute da eher das Filtern.

Übrigens: Die zweite Hälfte des CBK habe ich in einem Glas auch auf Eis gelegt, dann aber einen Schuss Sahne und ein wenig Karamell-Sirup hineingegossen und alles gut verrührt. Auch sehr lecker, auch sehr sündig.

Buntes Fastfood und ein Test

Es gibt ja wirklich Essen, dass sehr schnell zubereitet und dann auch noch lecker ist. Hier hängt aber sehr viel an der Qualität der Ausgangszutaten, wie bei jedem Gericht, wo diese relativ naturell bleiben. Würzen kann eben nicht nur den Wohlgeschmack fördern, es überdeckt auch Aromafehler.

Der Lebensmitteleinzelhandel bietet mittlerweile auch bunten Blumenkohl feil. Bei Gelegenheit muss ich mal erkunden, ob das eine Sorteneigenschaft ist oder doch „nur“ Lebensmittelfarbe im Gießwasser. Aber um möglichst viele Inhaltsstoffe zu erhalten, habe ich die beiden kleinen Blumenköhler zerröselt und dann – mit Salz bestreut – gedämpft.

Mein Lieblingsfleischer bot marinierten Bauch feil, so dass ich hier zuschlug. Einmal darf man. Außerdem wird das weiße Fleisch (vulgo: Fett) in der Pfanne ja noch reduziert … Irgendwie muss man sich das ja schönreden.

Die Scheibe hatte auch eine schöne Schwarte; hier sehen wir den Versuch, sie ein wenig knusprig zu bekommen. Es klappte übrigens teilweise. Wenig Hitze und viel Zeit …

Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Etwas simple vielleicht. Aber manchmal sind es ja die einfachen Sachen, die soo lecker sind. Der Blumenkohl war schön aromatisch und nicht verkocht, das Fleisch gut gewürzt und die Schwarte in wesentlichen Ansätzen knusprig …

Achja, und dann gab es noch das kleine Schüsselchen mit Sauce Hollandaise. Die habe ich natürlich selber … gekauft. Sie stammt von einem bekannten Hersteller tetrapackummantelter Hollandaisen, kam hier aber im Glas daher und trug auch noch das Wort „Genießer“ im Etikett. Völlig irreführend, denn spätestens der Blick auf die Zutatenliste lässt dem echten Genießer den Kamm schwellen: Eine Sauce Hollandaise, deren drei Hauptzutaten Wasser, Öl und Stärke sind, trägt nicht nur das Label „Genießer“ völlig zu unrecht, sondern auch den Namen „Sauce Hollandaise“. Zur Erinnerung für alle Tütenaufreißer: Eine Sauce Hollandaise ist eine Mischung aus Butter und Ei, der ggf. noch ein paar Gewürze mitgegeben werden. Aber immerhin: an den Plätzen 5 und 6 findet sich dann Butterreinfett und Eigelb.

Und aus Öl und Eigelb entsteht keine Hollandaise, sondern eine Majonäse. Da hilft der Schuss Butterschmalz auch nicht, denn einen Buttergeschmack – eigentlich sehr typisch für eine Hollandaise – darf man durchaus vermissen. Immerhin ist die Säure durch das zugesetzte Orangensaftkonzentrat recht deutlich, so dass ich schon wieder an Majonäse erinnert werde …

The american way of … food

Zwei Produkte sind mir im Einzelhandel die letzten Tage erst ins Auge und dann in die Hand gefallen, so dass ich sie hier zusammen zerreißen möchte. Da beide auch noch aus dem gelobten Land kommen (wie real auch immer), seien sie in einem Artikel vereint.

Das erste war ein Glas Majonäse. Zumindest wurde es als sowas verkauft. Mir ist das Produkt schon in der Fernsehwerbung aufgefallen, allerdings sah ich es bereits vor Jahren bei einem mittlerweile eingestellten Internetversender von Essen und Trinken. Das Produkt an sich ist in mehreren Ebenen sinnlos. Wo genau es hergestellt wird, war dem Etikett nicht zu entnehmen, aber egal, wie man es dreht und wendet, die große Frage bleibt die nach dem „Warum?“. Entweder wird sie wirklich in den USA zusammengerührt und dann nach Deutschland verschifft, und tut damit so, als ob wie hier in der Gegend weder Rapsöl noch Eier hätten, um selber eine Majonäse zu rühren. Oder sie wird zumindest in Europa produziert, dann stellt sich die Frage nach dem Sinn der US-amerikanischen Marke.

Rapsöl wurde für die Majonäse mit freilaufenden Eiern, Essig, Salz, Zucker, Aromen, Wasser und Zitronensaftkonzentrat vermischt und in Schraubgläser abgefüllt (es gibt auch noch eine Variante in Plastik zum Quetschen). Etwas Calciumdinatriumethylendiamintetraacetat ist auch noch drin. Die Majo soll sich ja ein bisschen halten und dabei gut aussehen.

Dass übrigens Zitronensaftkonzentrat und Essig drin ist, bleibt bei einer Kostprobe auf Garantie nicht unbemerkt. Dafür treten alle weiteren geschmacksgebenden Zutaten dezent in den Hintergrund. Man könnte jetzt vielleicht sagen, dass die Majo außer nach Säure nach nichts schmeckt, aber das wäre falsch. Man merkt schon, dass ein Teil davon von Zitronen kommt. Immerhin was.

Auf dem Etikett findet sich noch eine Postfachadresse aus Hamburg eines der großen vier Lebensmittelinverkehrbringers. Ich nehme mal nicht an, dass die Majonäse in diesem Postfach zusammengerührt wird, gebe aber der Hoffnung Ausdruck, dass sich der Rührkessel doch in gewisser Nähe zu diesem Postfach befindet. Ein solches 08/15-Produkt extra übern großen Teich zu importieren, wäre eine der hirnrissigsten Folgen der Globalisierung.

Apropos Global.

Global bekannt ist eine weitere Marke, die auf einem Produkt drauf stand, das ich neulich kaufte. Sehr zügig nach dem Verkosten der ersten Teile ging mir eine Frage durch den Kopf: „Wo kann man einen Markenhersteller eigentlich verklagen, wenn er das Verwässern seiner (starken) Marke zulässt?“ Sind nicht Marken dafür da, gewisse Standards widerzuspiegeln und wenn man ein Produkt kauft, dass mit dieser Marke gelabelt ist, dann kann man eben diese Standards wiederfinden?

Was war passiert? Der Hersteller von ebenfalls weltbekannten Pfefferminzpastillen, deren Markenname einer schweizer Mode-Uhren-Firma auch gut gestanden hätte, brachte eine neue Geschmacksrichtig heraus: Cola. Verbunden wurde das nicht nur mit einer entsprechenden Cola-Marke auf der Packung, nein: fleißige Bonbonbemaler hatten das rote Logo mit feinen Pinseln auf jeden einzelnen Zuckerpressling gemalt. Okay, es könnte auch gedruckt sein, aber wer weiß sowas schon?! 😉

Dass diese Cola-Firma ihre Marke schon seit längerer Zeit verwässert, steht nicht erst seit Einführung der Light- und Zero-Varianten ihrer koffeinhaltigen Brausen fest. Seit sie auch noch versucht, mittels Werbung den Colatrinkern einzureden, dass zumindest die Zero-Version genauso schmecke wie die Originale, werde ich den Verdacht nicht los, dass am Geschmack des Originals gedreht wird. Sprich: Da die süßstoffverseuchte Version geschmacklich nicht an das Original heranreichen wird, haben sie eben den Geschmack des Originals immer dichter an den der Zero-Version gebracht. Noch gibt es Unterschiede, die in der unterschiedlichen Süßwirkung von Süßstoffen und Zucker begründet sind. Die Frage ist, wie lange noch.

Doch zurück zu den Atemfrischpastillen. Grundsätzlich lässt sich hier ein gewisses Colaaroma nicht verleugnen, aber es ist nicht der Geschmack aus der rot-weiß-etikettierten Flasche. Wer mal Colasirup für Wasseraufsprudler oder die „Colaflaschen“ eines bekannten Gummitierherstellers probiert hat, der wird das Aroma, dass wir gelernt haben, als Cola zu akzeptieren, wiedererkennen. Der Geschmack der Limonade ist anders. Und das liegt nicht nur an den unterschiedlichen Darreichungsformen und Konsistenzen.

Bleibt also die Frage, wie man die Firma wegen Markenverwässerung verklagen kann. Und außerdem: Wo bekommt man hier in der Gegend ein oder zwei Pflanz-Töpfe mit Eberrauke her?

Hilfe, es funktioniert nicht – Espresso-Tonic-Drink á la Sträter

In irgendeiner sogenannten Panel-Show war Torsten Sträter zu Gast. Während andere sich mit Wasser im Glas begnügten, bekam er ein sonderbar aussehendes Getränk. Darauf angesprochen hörte ich eigentlich nur zwei Stichworte: Espresso und Tonic. Das klingt nicht uninteressant, dachte ich mir, und versuchte, das mal nachzumischen, was seltsamerweise nicht so einfach gelang. Nach einem ersten Versuch vor längerer Zeit, bei der der Kaffee noch stundenlang auskühlte, habe ich mir diesmal beim „offiziellen“ Versuch etwas anderes einfallen lassen.

Ich gab einen Eiswürfel in die Espressotasse, so sollte er schon bei der Erzeugung halbwegs sicher abkühlen. Natürlich hätte man auch zwei hineingeben können, aber ich wollte das Koffeingetränk nicht unnötig verwässern.

Ich gab einen Eiswürfel in die Espressotasse, so sollte er schon bei der Erzeugung halbwegs sicher abkühlen. Natürlich hätte man auch zwei hineingeben können, aber ich wollte das Koffeingetränk nicht unnötig verwässern.

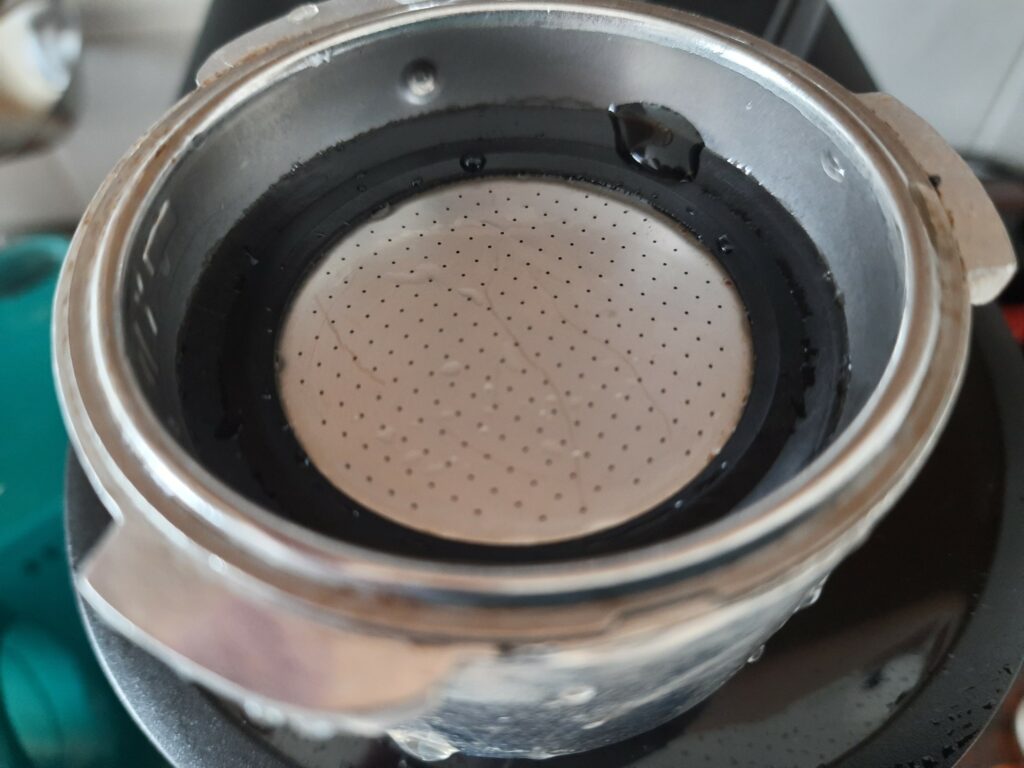

Während sonst hier Rezepte gern mal mit einem leeren Topf anfangen, beginnt es hier mit einem leeren Siebträger. 😉

Während sonst hier Rezepte gern mal mit einem leeren Topf anfangen, beginnt es hier mit einem leeren Siebträger. 😉

Aber dann wurde erstmal gekurbelt (Handmühle) und das erstellte Kaffeemehl in den Siebträger gegeben.

Aber dann wurde erstmal gekurbelt (Handmühle) und das erstellte Kaffeemehl in den Siebträger gegeben.

Dann wurde alles etwas eingepresst und und die Maschine eingebaut. Die hatte sich schon vorgeheizt, so dass es auch gleich weiter gehen konnte.

Dann wurde alles etwas eingepresst und und die Maschine eingebaut. Die hatte sich schon vorgeheizt, so dass es auch gleich weiter gehen konnte.

Köstliches Kaffebraun ergoss sich auf den Eiswürfel. Wenn man den durch einen Klecks Vanille- oder Karamell-Eis ersetzt, entsteht auch was leckeres. Aber wir haben ein anderes Ziel.

Köstliches Kaffebraun ergoss sich auf den Eiswürfel. Wenn man den durch einen Klecks Vanille- oder Karamell-Eis ersetzt, entsteht auch was leckeres. Aber wir haben ein anderes Ziel.

Ist das nicht eine schöne Crema? Es geht eben nichts über Siebträgermaschinen. 😉

Ist das nicht eine schöne Crema? Es geht eben nichts über Siebträgermaschinen. 😉

Des Espresso habe ich in ein Longdrinkglas (im Hintergrund versteckt übrigens die Kaffeemühle).

Des Espresso habe ich in ein Longdrinkglas (im Hintergrund versteckt übrigens die Kaffeemühle).

Das Auffüllen mit Tonic führte zu einer starken Schaumbildung, der auch noch sehr stabil war. Das ging so also nicht.

Das Auffüllen mit Tonic führte zu einer starken Schaumbildung, der auch noch sehr stabil war. Das ging so also nicht.

Der Schaum war übrigens auch schon lecker, so dass man gut etwas rauslöffeln und dann weiteren Tonic nachfüllen konnte. Aber so schien das nicht zu funktionieren. Ein neuer Espresso musste her.

Der Schaum war übrigens auch schon lecker, so dass man gut etwas rauslöffeln und dann weiteren Tonic nachfüllen konnte. Aber so schien das nicht zu funktionieren. Ein neuer Espresso musste her.

Na, wenigstens das funktionierte tadellos. Und wenn man nicht den Tonic in den Espresso schütten kann, dann vielleicht den Espresso in den Tonic.

Na, wenigstens das funktionierte tadellos. Und wenn man nicht den Tonic in den Espresso schütten kann, dann vielleicht den Espresso in den Tonic.

Schauen wir mal, was dabei rauskam. Natürlich schüttete ich vorsichtig …

Schauen wir mal, was dabei rauskam. Natürlich schüttete ich vorsichtig …

… erst nur ein wenig Espresso, dann mehr …

… erst nur ein wenig Espresso, dann mehr …

Den Anblick fand ich gar nicht so schlecht, es sah zumindest besser aus, als ich im Fernsehen gesehen habe. Aber es war damit dann offensichtlich nicht das, was dort getrunkten wurde. Und es gab auch hier wieder sehr viel stabilen Schaum. Groß umrühren wollte ich eigentlich auch nicht (die Schichtung zwischen dem Espresso und dem Tonic erwies sich als ebenfalls recht stabil), da ich die Kohlensäure durchaus weitgehend erhalten wollte.

Den Anblick fand ich gar nicht so schlecht, es sah zumindest besser aus, als ich im Fernsehen gesehen habe. Aber es war damit dann offensichtlich nicht das, was dort getrunkten wurde. Und es gab auch hier wieder sehr viel stabilen Schaum. Groß umrühren wollte ich eigentlich auch nicht (die Schichtung zwischen dem Espresso und dem Tonic erwies sich als ebenfalls recht stabil), da ich die Kohlensäure durchaus weitgehend erhalten wollte.

Die Frage, die ich noch nicht klären konnte, ist die: Wie bekommt man Tonic und Caffe bestmöglich und schaumarm gemischt. Wie der entsteht, kann ich mir vorstellen: Kaffee ist ja keine Lösung von Stoffen im Wasser, sondern auch eine Aufschwemmung. Und die feinen schwebenden Bestandteile sorgen für ein starkes Sprudeln, wenn Kohlensäure ins Spiel kommt (siehe auch Mentos in Cola, nur dass es hier die feinstrukturierte Oberfläche ist). Sollte man Filterkaffee nehmen, oder doch abgestandenen, wo sich die Schwebeteilchen abgesetzt haben? Oder sollte man aus dem Espresso erstmal einen Eiswürfel machen?

Falls irgendwer eine Idee hat, ich wäre neugierig (und natürlich habe ich via Twitter bei Torsten Sträter angefragt, aber bisher noch keine Antwort bekommen). Geschmacklich ist die Mischung aus Tonic und Espresso nämlich gar nicht so schlecht, auch wenn ich nach dem Trinken ein wenig das Gefühl eines Duracell-Häschens hatte, nur mit zwei Batterien …

Mediterrane Hoffnung auf Sonne

Ehrlich gesagt hat das nachfolgende eigentlich nichts mit Sonne zu tun. Eher im Gegenteil: Wenn ein Teil der Zutaten etwas mehr Sonne bekommen hätten, wäre es wahrscheinlich noch besser geworden. Aber egal. Es war auch ein wenig Soulfood, zumindest in der Funktion. Irgendwie muss ja Stress anderswo ausgeglichen werden. 😉

Viele gute Gerichte fangen damit an, dass in einer Pfanne in etwas Öl eine Zwiebel angeschmort wird. Oder wie hier Zwiebel mit Knoblauch. Das konnte ruhig gleichzeitig passieren, denn es sollte nicht zu schwarz werden. Deswegen auch die etwas vergrößte Menge des Öls. Aber es war das gute Olivenöl, dass nicht sehr hoch erhitzt wurde, aus verschiedenen Gründen.

In die Pfanne kamen dann auch ein paar gekaufte Gnocchi. In dem Zusammenhang fällt mir auf, dass ich sie bisher eigentlich immer nur gebraten gegessen habe, höchstens einmal gekocht, was wohl eigentlich die Standardzubereitung wäre.

Auch ein Grund, weswegen ich mich schon auf den Sommer freue: Da ist die Tomatenvielfalt größer. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mal ein sehr buntes Tomatengericht gezaubert … Sowas will ich unbedingt mal wieder machen.

Die Tomaten wurden geachtelt, die große, fleischige in etwas ebensogroße, aber sehr viel mehr Stücke geschnitten.

Und, wer hätte das gedacht, alles kam mit in die Pfanne. Die Gnocchi sollten zu diesem Zeitpunkt schon ein wenig Farbe genommen haben.

Nach den roten Klassikern auch die dunkle Tomate.

Der Rest ist klassisch. Alles gut würzen, durchschwenken und soweit garen, wie man möchte.

Da half nur noch anrichten.

Ein lecker fruchtiges Gericht mit Gnocchi. Und durch Auswechslung der Gemüse auch so vielfältig …

Burger für Bürger

Nach einem langen Tag im Büro und mit dem Wissen, nichts vernünftiges mehr im Kühlschrank zu haben (bzw. nichts, worauf ich Lust hatte) fiel mir etwas ein, was ich am Vortag entdeckt hatte: eine Art Foodtruck (eher ein etwas stylischer Food-Anhänger), dass – ob seiner nicht zu übersehenden Herkunft aus dem nebenstehenden Restaurant – fleischliche Kost in übersichtlicher Menge feilbot. Ein Burger, ein Steak im Brot und Ofenkartoffeln für 10, 10 und 4€. Das probierste mal aus, dachte ich mir, und orderte die Boulette im Brötchen.

Zum Zeitpunkt der Bestellung war ich der einzige Gast und so kam der Bratling schnell untern Grill und die weiteren Zutaten, so nicht schon griffbereit vorbereitet (das heißt wohl „Mist am Platz“ oder so ähnlich) wurden bereitgelegt. Dann begann das Warten. Und je länger ich wartete, umso mehr machte ich mir etwas Sorgen um den Burgerpaddy. Der war unter aktiver Kontrolle des Zubereiters, aber die Dauer des Grillens verwunderte mich schon etwas. Zugegeben: Viel Erfahrung vom Burgerbraten habe ich nicht, ich lass das Fleisch lieber ungehackt, aber es dauerte. Und dauerte. Aber irgendwann kam das der Paddy aus dem Grill, das Brötchen war mittlerweile auch getoastet und dann wurde alles mit viel Salat, Käse und mehreren Soßen zu einem Gesamtkunstwerk vereinigt. Als ich mein Auto erreicht, habe ich gleich mal ein Bild gemacht, wer weiß, wie der Burger nach dem Transport zu Hause aussieht.

Von der Seite konnte man die Füllung besser sehen:

Geraspelter Käse, Tomatenscheiben, gemischter Salat, wie ich jetzt beim Schreiben sehe, versteckt sich der Paddy, auf dem Bild recht gut, aber sooo klein war der eigentlich nicht.

Das Bild entstand dann zu Hause. Der Transport blieb fast ohne Spuren, nur die Temperatur lag an der unteren angenehmen Grenze und die untere Brötchenhälfte war dann doch etwas angweicht. Beim Essen habe ich dann das untere nach oben gedreht und dann ging’s.

Aber weil mich dann auch das Innere interessierte, habe ich ihn erstmal halbiert und war doch recht verwundert. Nach der ganzen Zeit unterm Grill war der Paddy wunderbar medium gegart. Man sieht es am guten Rosaton, ganz im Gegensatz zur Kruste, die wunderbare Röstaromen aufwies. Sollte der Paddy gefroren untern Grill gekommen sein? Möglich. Aber viele gleichzeitige Bestellungen wird man auf die Art und Weise nicht gleichzeitig abarbeiten können, was die aufgeschnappten gut 20 Burger und etwa die gleiche Zahl Steakbaguettes im Rahmen der täglichen Öffnungszeit erklären könnte.

Als Freund des Steakbrötchens beim Grillen – wobei das dort gemeinhin eher aus einer Scheibe gegrilltem Schweinenacken besteht – muss ich meinen nächsten langen Bürotag mal nutzen, um das Rumpsteak im Baguette probieren.